MAIL MAGAZINE

メールマガジン

【THE LEGALマガジンVol.26】過去の信託契約書の見直し行っていますか?

2025.07.25

今回は家族信託の契約書の見直しについて解説いたします。

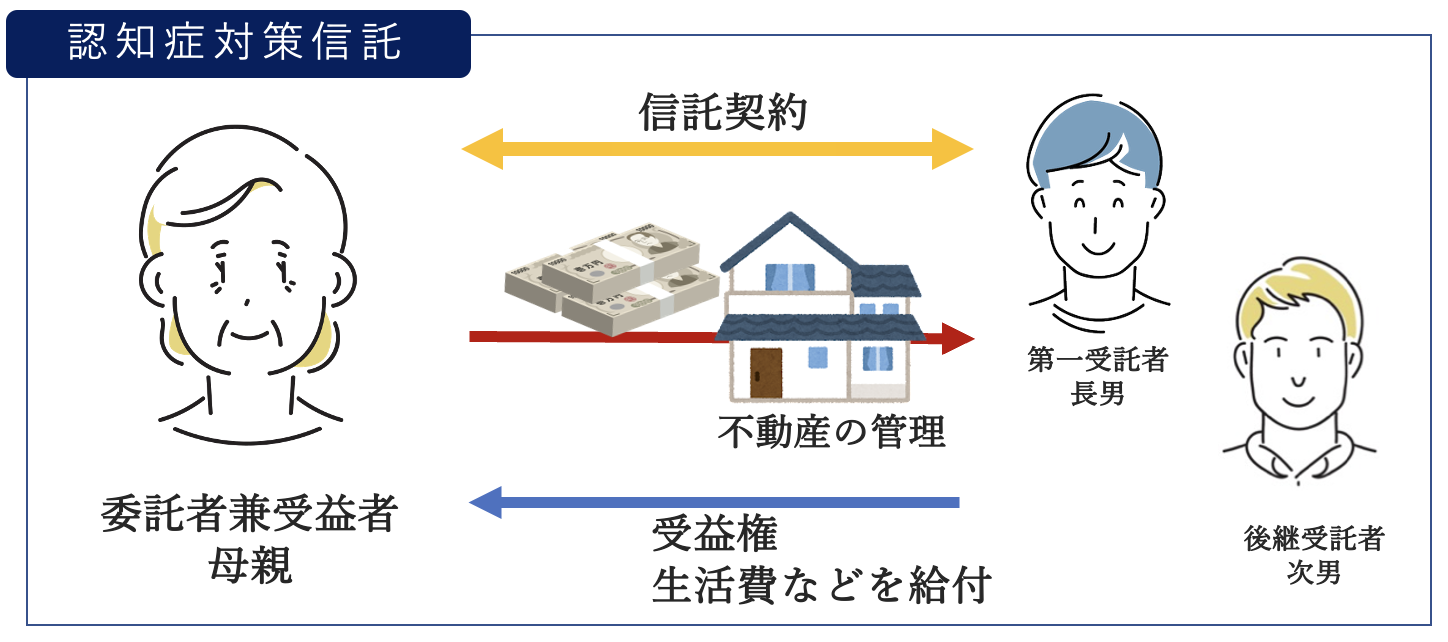

家族信託は認知症による資産凍結等の有効手段として、その活用の場が広がっています。

一方で、契約が長期間に及びため、契約書を作成したときから「資産の状況が変わった」「当事者を変えたい、家族(受託者)を変えたい」などという変化が起きやすのも特徴の1つです。

※委託者(≒受益者)・・・信託された財産から生じる利益を受け取る人

※受託者・・・委託者から預けられた財産を管理・運用する人

(1)そもそも過去の信託契約内容を後から変更できるのか

結論として、変更には委託者(受益者)と受託者の合意が必要となりますが、信託契約書の内容を後から変更することは可能です。

ただし、委託者の判断能力が低下していた場合、変更の合意をとることができず、変更そのものができなくなるリスクはあります。

最初の契約時から受益者代理人を設定しておくことでリスク回避はできます。

(2)なぜ過去の信託契約の見直しが必要なのか

(A)契約内容に変更が生じたため

例えば、先ほど述べたように「受益者を変更したくなった」「信託財産(例えば不動産)の管理・処分の方針に変更が生じた」というようなケースが挙げられます。信託契約は数年〜数十年続く契約であるため、途中で当事者の方針の変化

などが起こるケースも多いためです。

(B)最新の法改正や判例に基づいた修正が必要なケース

実は家族信託は2007年の信託法改正を機に認知症対策の財産管理手法として使いやすものとなり、家族信託という名称で近年活用が広がった制度です。そのため、制度としての歴史が浅いまま活用が進んだ背景があります。

2022年には相続空き家特例の変更、2024年には信託終了時の登記手続きルールが変更されるなど法改正も進み、判例が増えたことで法解釈も変わってきています。

また、このような背景から過去情報が少ない中で専門家が組成(契約内容の組み立て)したケースも散見され、近年その見直しが必要となる事案が多くなってきています。

例えば、代表的なものとして以下のようなものが挙げられます。

・信託目的が不十分な信託。

・債務控除ができない信託

・受益者連続に支障をきたす信託など

当所においても、当時の契約内容を確認してほしいというご相談が他士業の方や同業者からもいただく事案が多くなってきております。

信託契約の組成から時間が経ち、不安を感じている方も多いかと思います。

当所では、セカンドオピニオンという立場からアドバイスをさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。